Eine systemanalytische Widerlegung des Kriseninterventionismus

Einleitung: Die falsche Alternative

Ordnungspolitik gilt vielen Ökonomen heute als Konzept von gestern – als ein Rahmen, der in stabilen Zeiten Orientierung bietet, aber in einer Welt von Schocks, Transformationen und geopolitischen Verschiebungen an seine Grenzen stoße. Genau dieses Narrative findet sich zunehmend auch bei jenen, die sich selbst ausdrücklich zur ordnungspolitischen Tradition bekennen. So betont Michael Hüther, der Direktor des IW Köln, dass „Ordnungspolitik die beste Krisenprävention“ sei[1] – doch seine jüngeren Beiträge lassen eine bemerkenswerte Verschiebung erkennen: Traditionelle Ordnungspolitik sei für „normale Zeiten“ geeignet, aber die Gegenwart sei keine Normalzeit mehr. Dekarbonisierung, digitaler Strukturbruch, Deglobalisierung und Demografie bildeten eine Lage, die aktives staatliches Eingreifen und industriepolitische Flankierung erfordere. Ordnungspolitik – ja, aber „weiterentwickelt“.[2] Das klingt harmlos, bedeutet aber mehr als semantische Kosmetik.

In dieser Logik wird klassische Ordnungspolitik nicht mehr als robuste Architektur verstanden, sondern als „Schönwetterordnung“, die bei klaren Signalen und stabilen Erwartungen funktioniert – während außergewöhnliche Lagen eine sogenannte „Ordnungspolitik der sichtbaren Hand“ notwendig machten: staatliche Investitionsprogramme, industriepolitische Leitplanken, Ausnahmen von Schuldenregeln, koordinierte Lohn- und Fiskalpolitik, Transformationssubventionen. Im Kern: Interventionen, die nur noch den sprachlichen Mantel ordnungspolitischer Konsistenz tragen. Hüther ist damit nicht allein. Vertreter keynesianischer und interventionistischer Positionen – Dullien, Truger, Bofinger oder sogar Gropp (für Klimazölle) – kritisieren Ordnungspolitik seit Jahren als dogmatisch, unflexibel und krisentauglich nur „in normalen Zeiten“ oder gehen zum Ordoliberalismus auf Distanz. In Krisen brauche es Handlung, nicht Prinzipien; Effektivität, nicht Märkte; strategische Steuerung statt Selbstkoordination. Die Eurokrise, die Pandemie, die Energiekrise und die geopolitische Zeitenwende hätten dies angeblich endgültig bewiesen.

Gemeinsam ist diesen Positionen ein impliziter, aber folgenreicher Grundsatz: Ordnungspolitik ist ein Luxusgut. Sie mag nützlich sein, solange die Lage ruhig ist – aber in Ausnahmesituationen müsse der Staat „mitspielen“ statt „schiedsrichtern“. Das Problem dieser Sichtweise ist nicht nur theoretischer Natur. Sie beruht auf einem fundamentalen Missverständnis darüber, wie komplexe Systeme funktionieren, wie Krisen entstehen und wie Anpassung in einer unübersichtlichen Welt erfolgt. Die Debatte stellt die falsche Alternative auf: Ordnungspolitik oder Krisenbewältigung. Doch genau das Gegenteil ist richtig.

Wie ich in diesem Beitrag systematisch zeige, ist Ordnungspolitik gerade in Krisen überlegen – nicht trotz der Krise, sondern wegen der Krise. Krisen verschärfen das Wissensproblem, nicht die Planbarkeit; sie erhöhen die Bedeutung stabilisierender Feedbacks, nicht die Machbarkeit politischer Steuerung; sie verstärken die Risiken des Ratchet-Effekts, nicht die Legitimation temporärer Eingriffe; und sie machen die konstitutiven Prinzipien der Wettbewerbsordnung unverzichtbar, statt verzichtbar. Interventionismus mag kurzfristig sichtbare Entlastung bieten, aber er zerstört jene Systemmechanismen, die langfristige Resilienz ermöglichen. Genau diese systemanalytische Perspektive bildet die Grundlage des folgenden Textes.

Die These dieses Beitrags lautet: Gerade in Krisen zeigt sich die Überlegenheit ordnungspolitischer Prinzipien über interventionistische Eingriffe. Nicht trotz der Krise, sondern wegen der Krise. Die Begründung erfolgt auf vier Ebenen: wissenstheoretisch, systemdynamisch, institutionell und ordnungsökonomisch. Was folgt, ist keine moralische Belehrung, sondern systemanalytische Nüchternheit.

I. Wissenstheoretische Ebene: Krisen verschärfen das Wissensproblem

Die interventionistische Position enthält ein bemerkenswertes Paradox: Der Staat soll gerade dann zentral planen und steuern, wenn die Unsicherheit maximal ist. Gerade dann, wenn niemand weiß, was die richtigen Maßnahmen sind, sollen Experten in Ministerien die richtigen Entscheidungen für Millionen Menschen treffen.

Frank Knight unterschied bereits 1921 zwischen Risiko (kalkulierbare Unsicherheit) und echter Unsicherheit (fundamental unkalkulierbar).[3] In Normalzeiten bewegen wir uns im Bereich des Risikos. Krisen sind Phasenübergänge in den Bereich radikaler Unsicherheit. Die bekannten Muster brechen. Was gestern galt, gilt heute nicht mehr.

Planung aber setzt Wissen voraus. In radikaler Unsicherheit ist dieses Wissen schlicht nicht vorhanden. Niemand hat es. Es kann auch nicht beschafft werden, denn es existiert nicht als abrufbare Information. Es muss erst entstehen – durch Versuch, Irrtum, Anpassung.

Friedrich August von Hayek zeigte, dass das für wirtschaftliche Koordination relevante Wissen niemals zentral verfügbar ist.[4] Es ist verstreut über Millionen Köpfe, oft implizit, situativ, lokal, flüchtig. In Krisen wird dieses Problem massiv verschärft. Die Situation ändert sich rasch. Jedes Unternehmen, jeder Haushalt steht vor einzigartigen Herausforderungen.

Die Koordination in Marktwirtschaften erfolgt über Preise. Preise sind Signale, die dezentrales Wissen aggregieren. Ein steigender Preis signalisiert Knappheit und löst Millionen dezentraler Anpassungen aus: weniger verwenden, Substitute suchen, mehr produzieren, importieren. Diese Anpassungen koordinieren sich selbst – niemand muss den Gesamtplan kennen.

Interventionen zerstören diese Signale. Preisdeckel? Das Signal verschwindet. Subventionen? Falsche Signale entstehen. Rationierung? Bürokraten müssen wissen, wer was wofür braucht – eine unlösbare Aufgabe.

Roger Koppl hat gezeigt: Experten versagen systematisch, wenn sie monopolistisch organisiert sind, politischem Druck unterliegen und keine Haftung für Fehler tragen.[5] Alle drei Bedingungen sind in Krisen erfüllt. In Normalzeiten können Experten auf Erfahrungswissen zurückgreifen. In Krisen aber ist die Situation neuartig. Es gibt keine belastbaren historischen Parallelen.

Interventionen ohne hinreichendes Wissen erzeugen unintendierte Folgen. Diese werden als neue Probleme wahrgenommen, die nach weiteren Interventionen rufen. Es entsteht eine Kaskade statt Korrektur – die Interventionsspirale.[6]

II. Systemdynamische Ebene: Die Zerstörung stabilisierender Feedbacks

Die Wissensebene erklärt, warum Interventionen ihr Ziel verfehlen. Die systemdynamische Ebene erklärt, warum sie das System destabilisieren und künftige Krisen verschärfen.

1. Grundkonzepte: Wie komplexe Systeme funktionieren

Wirtschaft und Gesellschaft sind komplexe adaptive Systeme. Sie werden durch Feedbackschleifen gesteuert. System Dynamics unterscheidet zwei Typen:

Negative Feedbacks (stabilisierend): Sie wirken Abweichungen entgegen und führen das System zurück zu einem Gleichgewicht. In Märkten sind Preise solche negativen Feedbacks:

- Preis zu hoch → Weniger Nachfrage + Mehr Angebot → Preis sinkt

- Preis zu niedrig → Mehr Nachfrage + Weniger Angebot → Preis steigt

Positive Feedbacks (selbstverstärkend): Sie verstärken Abweichungen. Positive Feedbacks können produktiv sein (Netzwerkeffekte) oder destruktiv (Panik, Blasen). Entscheidend ist: Ohne negative Feedbacks laufen positive Feedbacks aus dem Ruder.

2. Das marktwirtschaftliche System: Multiple stabilisierende Feedbacks

Eine Marktwirtschaft besitzt zahlreiche negative Feedbacks, die für Selbststabilisierung sorgen:

SCHOCK trifft System

↓

Preise steigen (Signal: Knappheit)

↓

Negative Feedback-Schleife 1: Höherer Preis → Mehr Produktion → Mehr Angebot → Preis sinkt

Negative Feedback-Schleife 2: Höherer Preis → Weniger Nachfrage → Preis sinkt

Negative Feedback-Schleife 3: Hoher Preis → Innovation → Kostensenkung

Negative Feedback-Schleife 4: Hohe Gewinne → Markteintritt → Mehr Wettbewerb

↓

RESULTAT: System konvergiert zu neuem Gleichgewicht

Diese Feedbacks sind dezentral, parallel, redundant. Das System ist resilient.

3. Interventionismus: Zerstörung negativer Feedbacks

Interventionen in Krisen kappen die negativen Feedbacks:

a) Preisdeckel → Kein Angebotssignal

Energiekrise ohne Intervention: Gaspreise steigen → Verbraucher sparen → Unternehmen investieren in Alternativen → Angebot steigt → Preise normalisieren sich.

Mit Preisdeckel: Staatsgarantie für niedrige Preise → Verbraucher sparen nicht → Unternehmen investieren nicht → Angebot bleibt knapp → Rationierung nötig → Weitere Eingriffe erforderlich.

Das Preissignal wurde gekappt. Das System kann sich nicht selbst korrigieren. Deutschland 2022/23: Die Gaspreisbremse reduzierte Sparanreize. Investitionen in Energieeffizienz blieben aus. Die Anpassung wurde aufgeschoben, nicht beschleunigt.

b) Bailouts → Keine Haftung, kein Lernen

Ohne Intervention: Fehlinvestition → Verluste → Insolvenz → Ressourcen werden frei → Neue Unternehmen nutzen Ressourcen produktiver → System lernt.

Mit Bailouts: Fehlinvestition → Staatsrettung → Geschäftsmodell bleibt unverändert → Erwartung künftiger Rettung → Moral Hazard.

Der Bankensektor nach 2008: Alle systemrelevanten Banken wurden gerettet. Die Erwartung künftiger Rettung verfestigte sich. Folge: Banken wurden noch größer. Das Systemrisiko stieg.

c) Zombifizierung → Keine Reallokation

Ohne Intervention: Strukturwandel → Alte Geschäftsmodelle unprofitabel → Marktaustritt → Ressourcen werden frei → Neue Branchen ziehen Ressourcen an → Produktivität steigt.

Mit Subventionen: Alte Geschäftsmodelle → Staatssubventionen → Ressourcen bleiben gebunden → Produktivität stagniert.

Der Anteil zombifizierter Unternehmen hat sich binnen zehn Jahren verdreifacht (2010-2020) und betrug 2023 6% der börsennotierten Unternehmen in Deutschland sowie 5,8% aller börsennotierten Unternehmen weltweit.[7]

d) Interventionismus: Schaffen positiver Feedbacks (Eskalationsspiralen)

Während negative Feedbacks gekappt werden, entstehen neue positive Feedbacks – selbstverstärkende Spiralen:

Positive Feedback-Schleife A: Rent-Seeking-Spirale

Intervention → Gewinner entstehen

→ Gewinner lobbyieren für Verlängerung

→ Politischer Druck steigt

→ Intervention wird ausgeweitet

→ Mehr Verzerrung

→ Intervention wird permanent

(+) = Positive Feedback = Eskalation

Positive Feedback-Schleife B: Moral-Hazard-Spirale

Bailout → „Too big to fail“-Erwartung

→ Höhere Risikobereitschaft

→ Größere Systemrisiken

→ Nächste Krise schwerwiegender

→ Nächster Bailout teurer

Positive Feedback-Schleife C: Regulierungskaskade

Eingriff A erzeugt Problem B

→ Eingriff C soll B lösen, erzeugt aber D

→ Eingriff E soll D lösen

→ Regelflut

→ Bürokratische Lähmung

Ein Beispiel ist die Finanzmarktregulierung: Basel I → Regulierungsarbitrage → Basel II → Fehlanreize → Basel III → Kreditklemme → Schattenbanken wachsen.

Die Rolle von Delays: Kurzsichtigkeit macht Interventionen unkorrigierbar

Die positiven Effekte von Interventionen sind unmittelbar sichtbar, die negativen Effekte treten verzögert auf. Politiker operieren in Vier-Jahres-Zyklen. Sie sehen die unmittelbare „Rettung“, nicht die langfristige Erosion. Wenn die strukturellen Probleme sichtbar werden, ist die Verbindung zur ursprünglichen Intervention nicht mehr offensichtlich.

Ein Beispiel ist das Kurzarbeitergeld: 2009 (wieder) eingeführt, 2020 massiv ausgeweitet, mehrfach verlängert. Heute blockiert es den Strukturwandel mit, trägt zu sinkender Produktivität bei, verschärft den Fachkräftemangel. Aber Kurzarbeitergeld wird als Faktor für die Produktivitätskrise nicht verantwortlich gemacht. Der Delay ist zu lang.

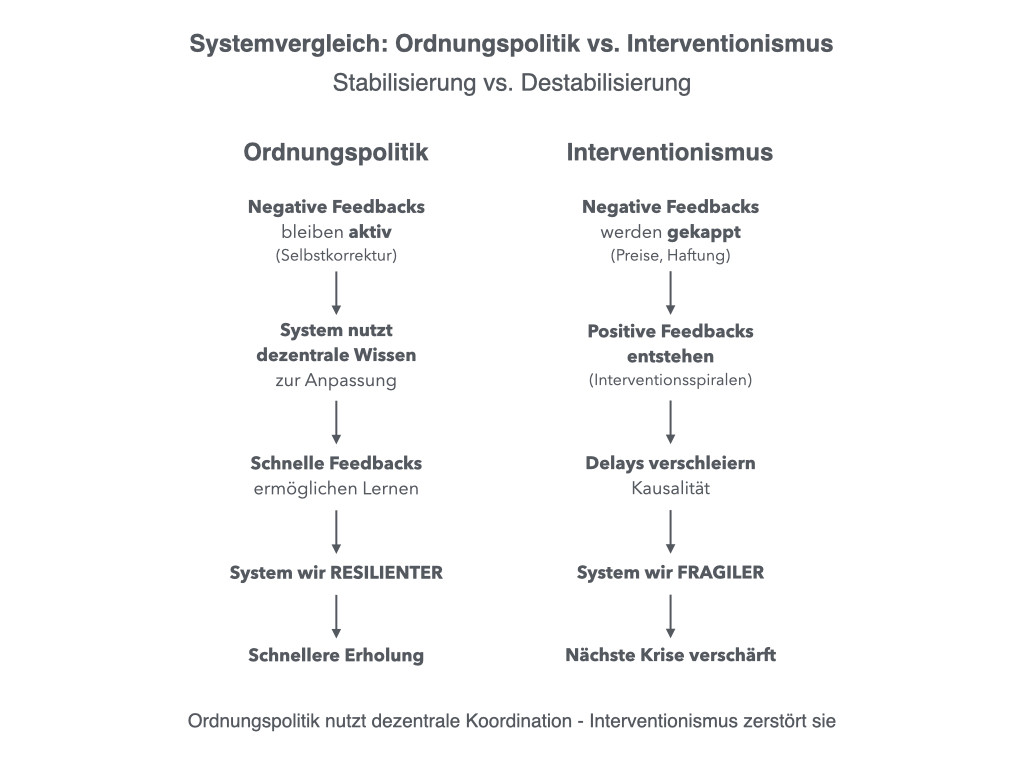

Systemvergleich: Stabilisierung vs. Destabilisierung

KRISE = Schock + Erhöhte Komplexität + Radikale Unsicherheit

Ergebnis: Interventionismus ist nicht nur ineffizient – er ist systemisch destabilisierend. Er zerstört negative Feedbacks, schafft positive Feedbacks, erzeugt Delays und reduziert Resilienz.

III. Institutionelle Ebene: Pfadabhängigkeiten und Ratchet-Effekt

Die systemdynamische Analyse zeigt: Interventionen destabilisieren. Die institutionelle Analyse zeigt: Sie werden permanent.

Der Ratchet-Effekt: Staatsausdehnung ist asymmetrisch

Robert Higgs[8] dokumentierte: In Krisen expandiert der Staat. Nach der Krise schrumpft er nicht auf das Ausgangsniveau zurück, sondern nur teilweise. Die neue Baseline ist höher als die alte. Auf der Makroebene gibt die Staatsquote in Deutschland einen Fingerzeig, sie stieg von ~15% (1913) über ~25% nach dem Ersten Weltkrieg und ~35% nach Zweiten Weltkrieg) auf heute ~49%. Jede Krise hinterließ einen höheren Sockel.

Der Mechanismus ist ein Klassiker: 1. Die Krise legitimiert eine Kompetenzerweiterung. 2. Neue Behörden und Gesetze werden geschaffen. 3. Nach der Krise bleiben Strukturen erhalten. 4. Erweiterte Kompetenzen werden zur Baseline für nächste Krise.

Politische Ökonomie der Krise

Politiker werden für sichtbares Handeln belohnt, nicht für langfristige Problemlösung. „Regierung beschließt Hilfspaket“ ist eine Schlagzeile. „Regierung setzt auf Selbstorganisation“ ist hingegen keine.

Bürokraten maximieren Budgets und Zuständigkeiten. Nach der Krise haben neue Behörden ein Eigeninteresse am Fortbestand. Neue Aufgaben werden definiert: „Krisenprävention“, „Resilienzaufbau“.

Interessengruppen: Subventionsempfänger organisieren sich, lobbyieren für eine Verlängerung. Die Belasteten, die Steuerzahler, bleiben desorganisiert. Konzentrierte Vorteile schlagen diffuse Kosten.

Beispiel EZB-Programme: OMT (2012): „temporäres“ Staatsanleihen-Kaufprogramm, QE (2015): „außerordentliche“ Maßnahme, PEPP (2020): „Pandemie-Notprogramm“ und TPI (2022): permanentes „Anti-Fragmentierungsinstrument“. Jedes Programm wurde als zeitlich begrenzt verkauft. Alle sind de facto permanent geworden.

Irreversibilitäten durch Anpassung

Interventionen schaffen Fakten, an die sich Akteure anpassen: Unternehmen stellen Geschäftsmodelle auf Förderung ein, Arbeitnehmer passen Erwartungen an (Mobilität sinkt), Finanzmarktakteure kalkulieren Bailout-Erwartungen ein. Moral Hazard wird institutionalisiert. Das System wird abhängig von fortgesetzter Intervention. Ein Ausstieg würde Crashes auslösen, also wird weiter interveniert. Die selbst gestellte Falle schnappt zu.

IV. Ordnungsökonomische Ebene: Funktionsbedingungen vs. Gestaltungsziele

Die ordnungsökonomische Ebene zeigt: Es gibt eine Alternative.

1. Eucken: Konstitutive vs. regulierende Prinzipien

Walter Eucken unterschied zwischen Prinzipien, die eine Wettbewerbsordnung konstituieren und solchen, die regulierend eingreifen. Die konstitutiven Prinzipien verkörpern die Funktionsbedingungen: 1. Funktionsfähiges Preissystem, 2. Primat der Währungspolitik (stabile Geldordnung), 3. Offene Märkte, 4. Privateigentum, 5. Vertragsfreiheit, 6. Haftung, 7- Konstanz der Wirtschaftspolitik. Diese Prinzipien schaffen die Ordnung. Sie sind die Funktionsvoraussetzungen spontaner Koordination.

Der fundamentale Fehler des Kriseninterventionismus besteht darin, dass er konstitutive Prinzipien suspendiert. Preise werden gedeckelt, Geldpolitik wird fiskalischen Zielen untergeordnet, Eigentumsrechte werden relativiert, Verträge werden überschrieben, Haftung wird ausgesetzt, Politik wird unberechenbar. Die Logik lautet: „In der Krise können wir uns Ordnungspolitik nicht leisten.“ Die Wahrheit: Gerade in Krisen sind Funktionsbedingungen essentiell. Wenn das Preissystem nicht funktioniert, kann das System sich nicht anpassen. Wenn Haftung fehlt, lernt niemand.

2. Boettke: 3P 3I auch und gerade in Krisen

Peter Boettkes einprägsame Formel lautet: die drei P sorgen für die drei I, also Prices, Property, Profit/Loss → Information, Incentives, Innovation.

Diese Formel gilt gerade in Krisen, weil Krisen Anpassung erfordern und Anpassung erfordert Information, Anreize, Innovation.

Prices → Information: In Krisen ändert sich die Knappheitsstruktur fundamental. Preise aggregieren dieses Wissen. Ein Preisdeckel zerstört diese Signale. Die Anpassung muss dann zentral geplant werden – mit all den genannten Wissensproblemen.

Property → Incentives: Eigentumsrechte setzen Anreize für Investition. Wenn Eigentumsrechte unsicher werden (Enteignungsdebatten, Vermögensabgaben), sinkt die Investitionsbereitschaft. Die Anpassung stockt.

Profit/Loss → Innovation: Gewinne und Verluste sortieren funktionierende von dysfunktionalen Lösungen. Der Markt testet Millionen Varianten parallel. Erfolgreiche werden skaliert. Gescheiterte verschwinden. Bailouts verhindern diesen Lernprozess.

Subsidiarität als Resilienzprinzip

Dezentrale Systeme sind robuster gegen Schocks: Diversität (viele Lösungsansätze), Redundanz (keine Single Points of Failure), Modularität (Probleme bleiben lokal begrenzt), adaptive Kapazität (lokale Akteure reagieren schneller). Ein Beispiel, zunächst geschmäht, ist die Corona-Bewältigung in Schweden (dezentral, Empfehlungen) im Vergleich zu Italien (zentral, strikte Lockdowns). Schweden gelangte wirtschaftlich besser, sozial besser, gesundheitlich vergleichbar durch und aus der Pandemie. Die dezentrale Anpassung war flexibler als die zentrale Planung.

V. Empirische Belege: Wenn Theorie auf Wirklichkeit trifft

Fall 1: Deutschland 1948 vs. UK

Deutschland: Die amerikanische Währungsreform verband Ludwig Erhard mit der Aufhebung der Preisbindungen und Deregulierung. Das Ergebnis: Waren kamen über Nacht auf Märkte, der Schwarzmarkt verschwand, das „Wirtschaftswunder“ setzte ein.

UK: Die Rationierung blieb bis 1954, Preiskontrollen blieben, genauso Verstaatlichungen. Das Ergebnis war eine sehr langsame Erholung und die „British Disease“ bis weithin sichtbar Thatchers Rosskur ab 1979 für tiefgreifende politikökonomische Reformen sorgte.

Die Lektion: In derselben Ausgangslage führen unterschiedliche Ansätze zu fundamental unterschiedlichen Ergebnissen.

Fall 2: Finanzkrise 2008 – Die Interventionsspirale

Bailouts → Niedrigzinsen → Basel III. Kurzfristig Folge: Banken kollabieren nicht, langfristig indes wurde Moral Hazard verfestigt, die Zombifizierung verstärkt, außerdem wurden Vermögenspreisblasen aufgepumpt, die Systemfragilität steigt weiter.

Eine Alternative ist Schweden Bankenkrise 1991-93. Die Regierung leitete eine beispiellose, aber ordnungspolitisch saubere Sanierung ein. Banken wurden restrukturiert, nicht gerettet. Aktionäre verloren, die Krise transparent kommuniziert. Das Ergebnis: Das schwedisches Bankensystem wurde robust, Folgekrisen blieben aus.[9]

Fall 3: Energiekrise 2022/23

Deutschland deckelte Gaspreise und stellte über 200 Mrd. Euro für einen sogenannten Schutzschild in Aussicht – Sparanreize und Investitionen blieben aus, die Staatsabhängigkeit stieg. Skandinavien ließ Preise wirken und unterstützte nur gezielt: Die Verbraucher passten sich stärker an, Unternehmen investierten schneller in Effizienz.

Die Lektion: Preise sind Information – wer sie deckelt, verhindert Anpassung.

VI. Das ordnungspolitische Alternativkonzept

Ordnungspolitik bedeutet nicht Nichtstun, sondern einen anderen, verlässlichen Modus der Krisenbewältigung. Ihr Kern ist die Aufrechterhaltung eines stabilen Ordnungsrahmens – gerade dann, wenn äußere Schocks und Unsicherheit am größten sind. Die sieben konstitutiven Prinzipien der Wettbewerbsordnung gelten deshalb in Krisenzeiten nicht weniger, sondern mehr.

Erstens braucht es ein funktionsfähiges Preissystem. Preise müssen Knappheiten anzeigen; statt Preisdeckeln gehören soziale Härten über gezielte Transfers abgefedert. Zweitens gilt das Primat der Währungspolitik: Die Zentralbank darf nicht zum Finanzier staatlicher Ausgaben werden. Drittens müssen Märkte offen bleiben – Markteintritte erleichtert und Genehmigungen beschleunigt werden. Viertens ist Privateigentum zu schützen, statt es durch Enteignungen oder Vermögensabgaben zu relativieren. Fünftens braucht es Vertragsfreiheit, ohne rückwirkende Eingriffe. Sechstens muss Haftung gelten: Keine Bailouts, stattdessen Anwendung des Insolvenzrechts. Und siebtens: Konstanz der Wirtschaftspolitik – Regeln statt Ad-hoc-Interventionen.

Aus diesen Prinzipien ergibt sich ein klarer ordnungspolitischer Werkzeugkasten. Dazu gehören Deregulierung und schnellere Verfahren, gezielte Transfers statt Preiseingriffe – etwa ein Energiegeld statt einer Gaspreisbremse –, sowie die Beschleunigung privater Koordinationsprozesse durch transparente Informationen, Standardisierung und funktionierende Infrastruktur. Hinzu kommen regelbasierte automatische Stabilisatoren wie Arbeitslosen- und Insolvenzsysteme, die ohne politische Diskretion wirken, sowie temporäre steuerliche Entlastungen, die Liquidität schaffen, ohne dauerhafte Verzerrungen zu erzeugen.

Ebenso klar ist, was Ordnungspolitik nicht tut: keine Bailouts, keine Preiskontrollen, keine Industriepolitik, keine Planwirtschaft, keine Verstaatlichungen, keine Schuldenmonetarisierung und keine dauerhaften Ausnahmezustände. Sie ist keine Politik der Eingriffe, sondern der Bedingungen – und gerade deshalb der einzige verlässliche Weg durch Krisen.

VII. Schluss: Das Paradox auflösen

Ordnungspolitik ist keine Schönwetterdisziplin. Das Gegenteil ist der Fall: Während interventionistische Politik in normalen Zeiten gelegentlich kaschieren kann, dass sie weder über verlässliches Wissen noch über funktionierende Anreizstrukturen verfügt, treten ihre Schwächen in Krisen unbarmherzig zutage. Dann zeigt sich, dass staatliche Eingriffe das Wissensproblem verschärfen, Anpassung blockieren, zentrale Feedbackmechanismen unterbrechen und die Resilienz des Systems untergraben. Gerade unter Stressbedingungen bewährt sich daher der ordnungspolitische Ansatz: Preise aggregieren Wissen, Haftung erzeugt Lernen, offene Märkte sichern Anpassung, stabile Regeln ermöglichen Orientierung.

Die vier analytischen Ebenen führen zu einem klaren Befund. Wissenstheoretisch verschärfen Krisen die Ungewissheit – und damit die Notwendigkeit dezentraler Koordination. Systemdynamisch prüfen sie die Fähigkeit zur Selbststabilisierung – und erfordern funktionierende negative Feedbacks. Institutionell erzeugen Krisen Pfadabhängigkeiten, in denen vermeintlich temporäre Eingriffe dauerhaft werden. Und ordnungsökonomisch gilt: Die konstitutiven Prinzipien einer Wettbewerbsordnung sind Funktionsbedingungen – besonders dann, wenn der Druck steigt.

Interventionisten sollten daraus drei Lehren ziehen. 1. Der Glaube, Experten wüssten in Krisen zuverlässig, was zu tun ist, ist eine Wissensanmaßung, die durch Theorie und Empirie gleichermaßen widerlegt wird. 2. Eingriffe destabilisieren Systeme, weil sie jene Mechanismen zerstören, die Krisen absorbieren können. 3. Interventionen bleiben nie temporär; sie verfestigen sich über den Ratchet-Effekt und schwächen die spontane Ordnung nachhaltig.

Alexander Rüstow formulierte 1932, mitten in der Weltwirtschaftskrise, die zentrale Einsicht: Selbstbeschränkung ist die Grundlage von Selbstbehauptung. Ein Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert, ist stärker als ein Staat, der überall zugleich eingreift. Der moderne Interventionsstaat dagegen ist überdehnt, bürokratisch gelähmt und strukturell problemverstärkend. Ein starker Staat ist ein begrenzter Staat – einer, der ordnet, statt zu steuern, der ermöglicht, statt zu planen.

Interventionismus in Krisen ist nicht nur ineffizient, sondern verantwortungslos: Wer Preise deckelt, zerstört Informationsflüsse; wer Haftung aushebelt, produziert Moral Hazard; wer Notmaßnahmen zur Dauerpolitik macht, schafft strukturelle Abhängigkeiten. Das tut man nicht – nicht aus ideologischer Starrheit, sondern aus nüchterner Systemkenntnis.

Ordnungspolitik ist deshalb keine Position für ruhige Zeiten, sondern die einzige Krisenpolitik, die langfristig funktioniert: weil sie die Natur komplexer Systeme respektiert, Lernen zulässt und Resilienz hervorbringt. In Krisen brauchen wir nicht mehr Staat, sondern bessere Ordnung; nicht mehr Planung, sondern mehr Freiheit; nicht mehr Expertenherrschaft, sondern mehr dezentrale Experimente.

Das ist die Lehre aus Wissenstheorie, Systemdynamik, institutioneller Analyse und ordnungsökonomischer Vernunft.

Es ist die Lehre, die wir endlich wieder begreifen müssen.

[1] Michael Hüther: „Ordnungspolitik ist die beste Krisenprävention“. Ausgewählte Kommentare und Interviews zur Wirtschafts- und Finanzpolitik in Print- und Online-Medien, IW Medien 201.

Melinda Fremerey Michael Hüther: Ordnungspolitik in Krisenzeiten – Eine ordnungspolitische Bewertung aktueller wirtschaftspolitischer Handlungsstränge, Ordnungspolitische Perspektiven, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Juni 2023.

[2] Ebenda, 3, 26f., ferner “horizontale Industriepolitik”, 25f. und Industriepolitik, die die „Bewältigung der Veränderungsprozesse der Unternehmen“ adressiere, 3, zuvor: Konzertierte Aktion, 7f., sowie einschränkende Schuldenbremse, 17f. Im IW-Policy Paper 7/2023 vom 13.09.2023 ist sogar von einer “Ordnungspolitik der sichtbaren Hand”, 4 die Rede (Link: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/policy_papers/PDF/2023/IW-Policy-Paper_2023-Industriepolitik_in_der_Zeitenwende.pdf?utm_source=chatgpt.com) Außerdem müsse die „Geld-, Finanz- und Lohnpolitik neu gedacht werden“ und solle Haushalte und Unternehmen unterstützen. https://www.iwkoeln.de/presse/in-den-medien/michael-huether-geld-finanz-und-lohnpolitik-muessen-neu-gedacht-werden.html?utm_source=chatgpt.com

[3] Frank H. Knight: Risk, Uncertainty and Profit, Reprint, University of Chicago Press, Chicago 1971 (Erstausgabe 1921.

[4] Friedrich A. von Hayek: The Use of Knowledge in Society, in: American Economic Review, 35 (1945) 4, 519–530.

[5] Roger Koppl: Expert Failure, Cambridge University Press, Cambridge 2018.

[6] Ludwig von Mises: Kritik des Interventionismus, Gustav Fischer, Jena 1929.

[7] Die Zahlen variieren je nach Untersuchungsgegenstand, siehe hier die Pressemitteilung von KEARNY vom 17.07.2024 sowie FTI Andersch vom 09.02.2023 https://www.de.kearney.com/pressecenter/article/-/insights/zombiestudie-2024#:~:text=24%20Prozent%20mehr%20Zombie%2DUnternehmen%20in%20Deutschland%20%7C%20Kearney und https://www.fti-andersch.com/de/ueber-uns/news/unternehmen-in-zombie-status-dunkelziffer/

[8] Robert Higgs: Crisis and Leviathan. Critical Episodes in the Growth of American Government, Oxford University Press, New York 1987.

[9] Per Englund: The Swedish Banking Crisis: Roots and Consequences, in: Oxford Review of Economic Policy, 15 (1999) 3, 80–97 und Sveriges Riksbank: The Swedish Financial Crisis – Origins, Policies, and Lessons, Riksbank Economic Review 2/1997.